刑求後的筆錄能用嗎?讓你震驚的法院說法

法院怎麼處理刑求發生後的筆錄?

相信很多人都聽過英美的「毒樹果實理論」,證據的非法來源為毒樹,基於該違法取得的證據再以合法手段間接取得的其他證據(第二次證據或衍生證據),則如同從毒樹長出來的毒果,不得使用。

可是台灣法院怎麼處理刑求後的筆錄?讓我們從兩個案子來看:邱和順案,以及徐自強案。

本文很長,請大家慢慢閱讀,謝謝!

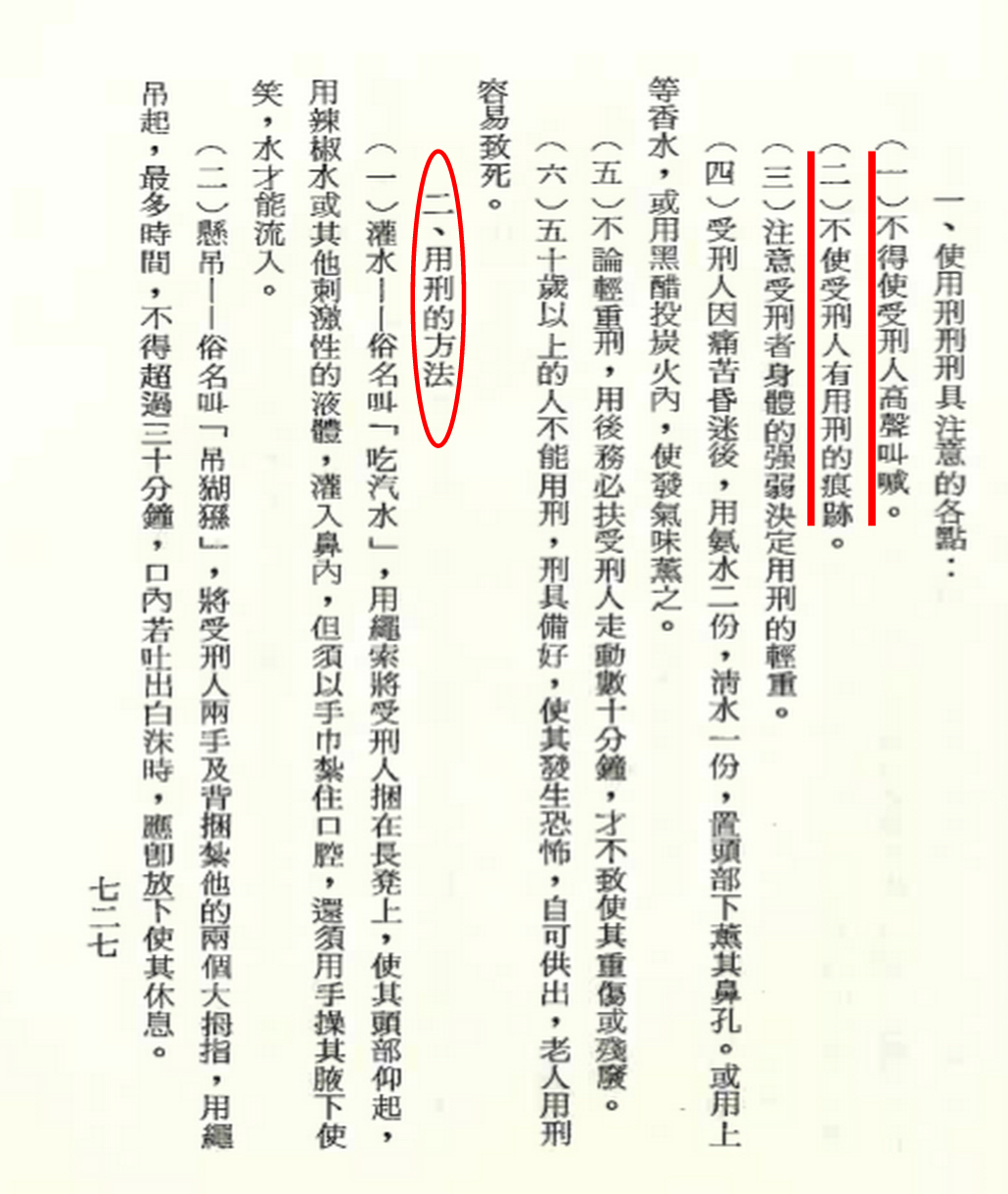

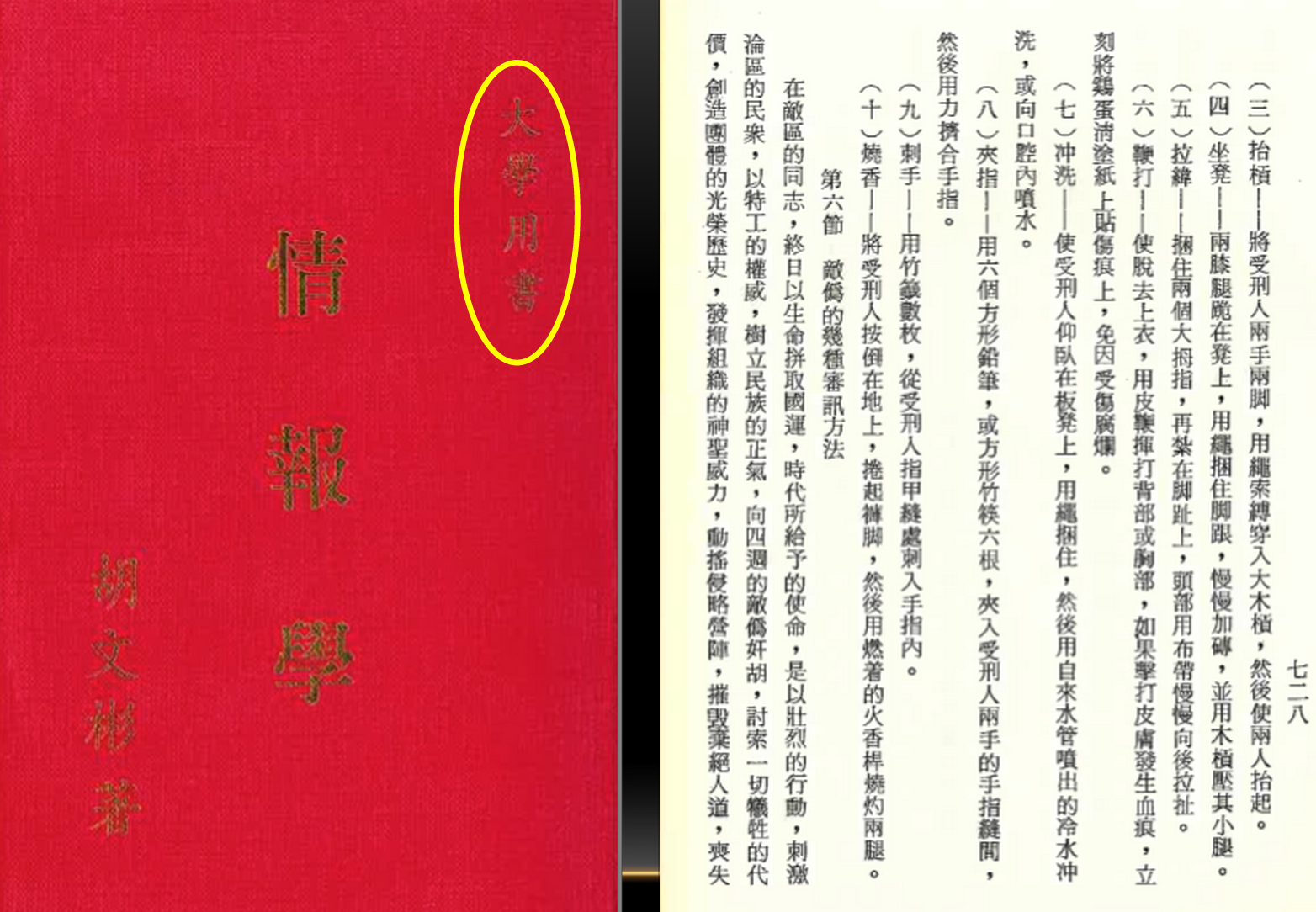

(刑求指南)

邱和順案:只要筆錄製作的時候看不到刑求痕跡,就可以採用!

照道理來說,如果製作警詢筆錄的時候發生刑求,刑求會發生威嚇力,當事人不敢不從,那麼所有的筆錄應該會受到影響,不得採用。

(邱和順案的288份筆錄)

可是,邱和順案中,警方已被發現有明顯刑求事証,法院的作法卻是排除發生刑求的那些自白筆錄,其餘繼續採用。

司改會前幾週提出再審,找到兩個當時的員警,願意出庭作證,指出邱案的被告自白是在刑求的狀態下所作出的,相關筆錄應當不得採用。

監察院有調查過被告,被告做出這些陳述:

「有一次我看到陳仁宏被訊問完出來手是發抖的,我問他怎麼了,陳說他剛剛被灌水。邱和順的部份我也有問他,不是你們做的你們不要承認,他說如果不承認也是很難過,以臺北市刑大的做法會很難過,乾脆到法院的時候在講。」

「陳仁宏有跟我說他是被刑求的,邱和順也有。」

「邱和順說如果不承認會被警察修理,他要等到檢方、院方的時候如實說明。」

「他說警察在檢察官訊問前,有交代要照當時警察問的筆錄講,不然之後也會被修理,而且檢察官複訊的時候,警察也在旁邊,因此不敢講。」

「他們警方訊問的時候會把其他人的供述告訴同案犯嫌,之後筆錄就可以串起來。」

「該案當時邱和順被警方問有無做陸正案的時候,邱和順說沒有,警方就說羅濟勳說有你怎麼說沒有,叫羅濟勳把犯案經過講給邱聽,邱之後仍否認,否認後被刑求,刑求後就把羅濟勳講的經過都講出來,一個卡一個。」

「...之後我們要找陸正的屍體,有一個說屍體埋在山上,另一個犯嫌說是丟在海邊,我們之後就去找屍體,我是負責去海邊搜尋,陸正家屬有帶一些銀紙在那邊燒,當時有個犯嫌就跪下去、哭,我們問那犯嫌說如果案子不是你做的,那你為什麼要跪下去、要哭,他說當時是警察從後面踢我的腳我才下跪,哭是因為案子真的不是我們做的,希望老天爺找到真兇。」

「當時有人跟我說這案子不是他們做的,因此當時犯嫌在看守所的時候有講如果警察逼到最後找不到屍體的時候,就要說屍體丟在竹南的海邊,之後法警也有查到當時供述有結合就是因為他們有傳紙條。」

可是司法院在新聞稿中卻說,雖然警察有以不正方法訊問共同被告,但是有明確刑求的自白已經排除證據能力,其餘的供述沒有證據可以認定是遭到警察恫嚇,也沒有明確證據指出之前的刑求會影響到後續的自白。結果法院認定,有刑求的自白和其他自白因為「因果關係中斷」而具備證據能力,可以拿來判刑。

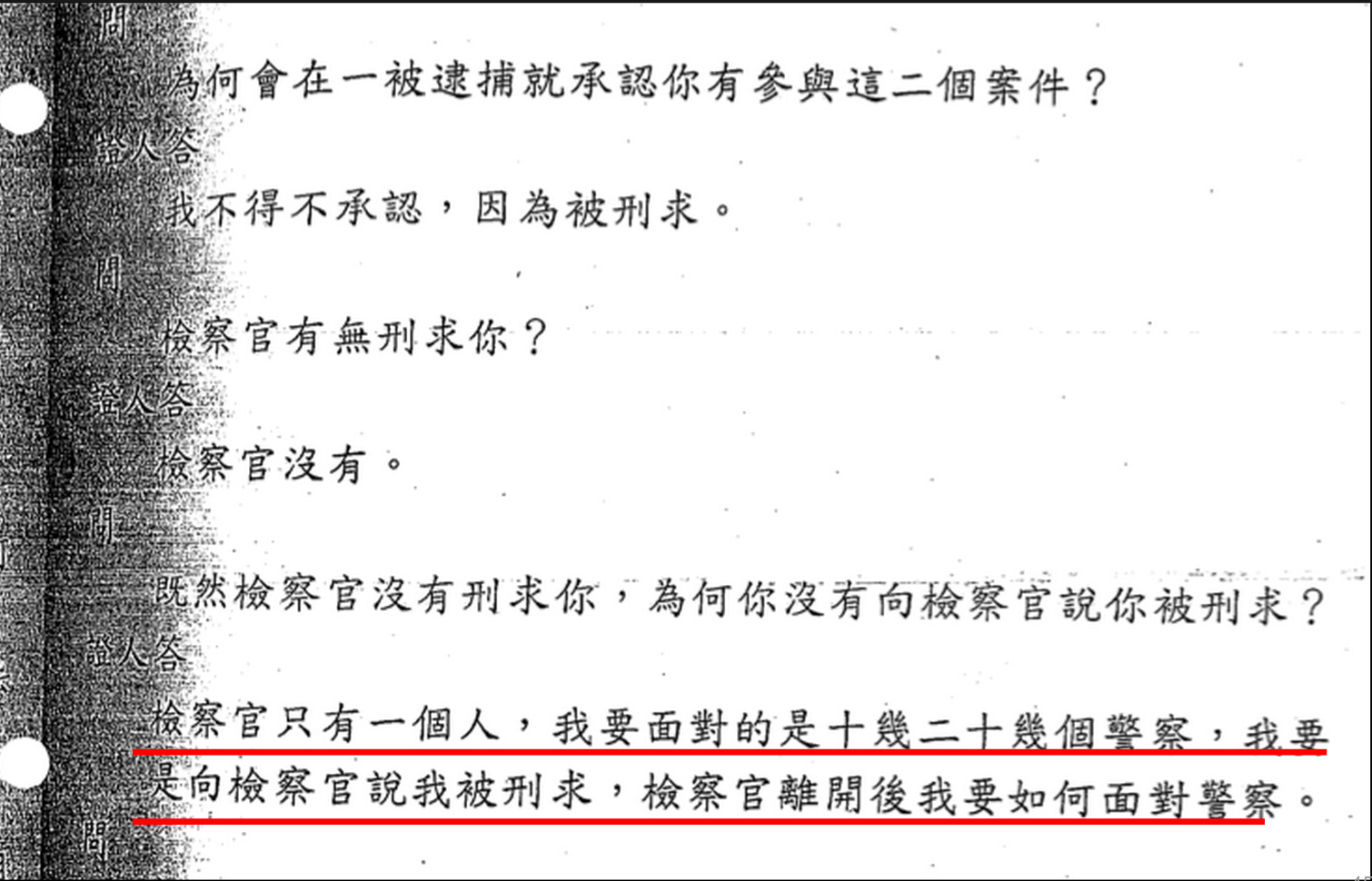

司法院甚至還忽視有位被告曾說,「檢察官只有一個人,我要面對的是十幾二十幾個警察,我要是向檢察官說我被刑求,檢察官離開後我要如何面對警察?」,在新聞稿中稱,因為警察、檢察官是不同的訊問主體,所以警方的刑求不影響檢察官的筆錄!

最後,司法院說,就算有警察出來作證刑求還有在其他筆錄中發生,但是因為判決已經處理過刑求問題,所以不能再提起再審,駁回!

徐自強案:要詳細證明發生刑求,才能排除證據能力!

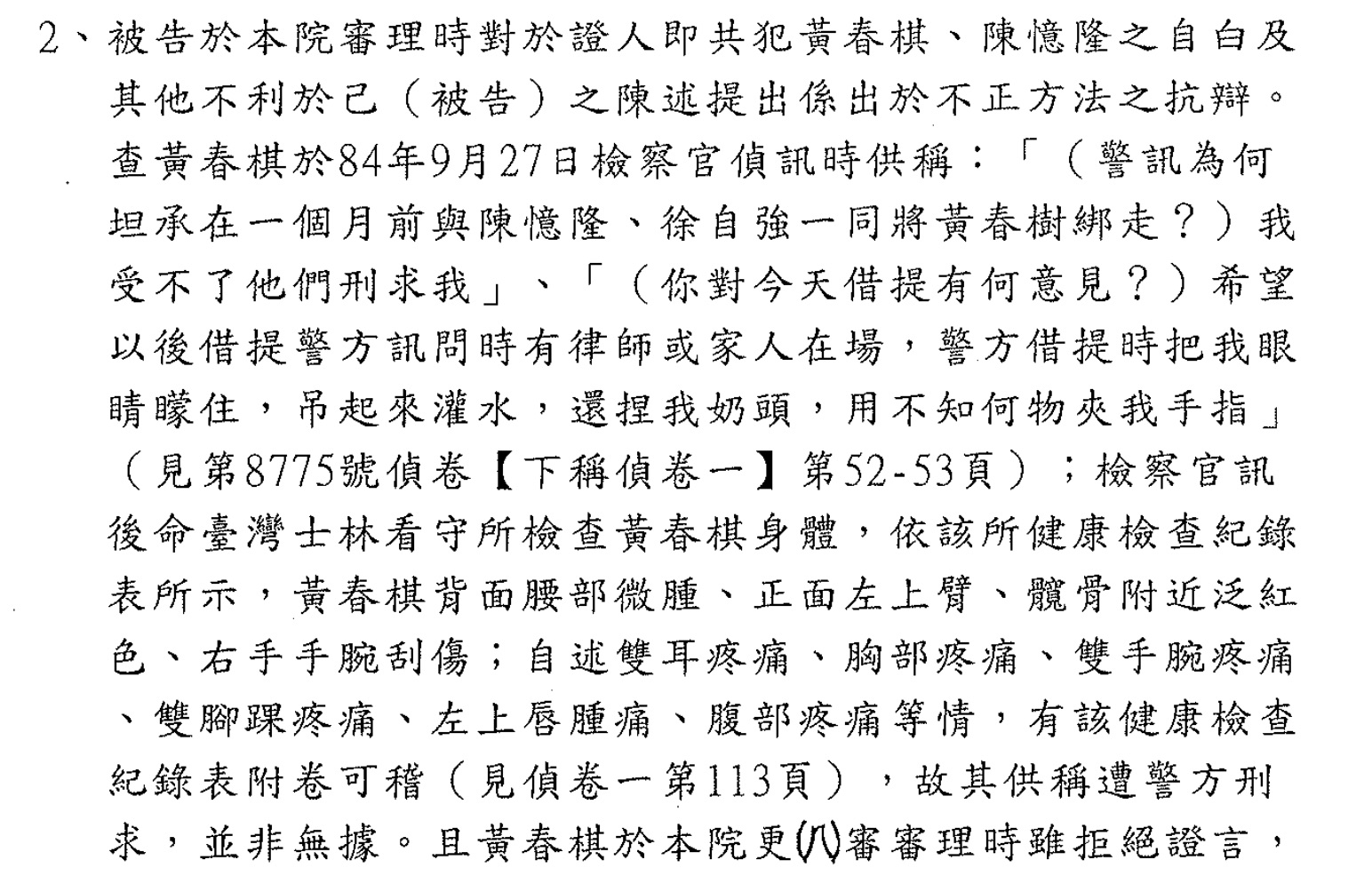

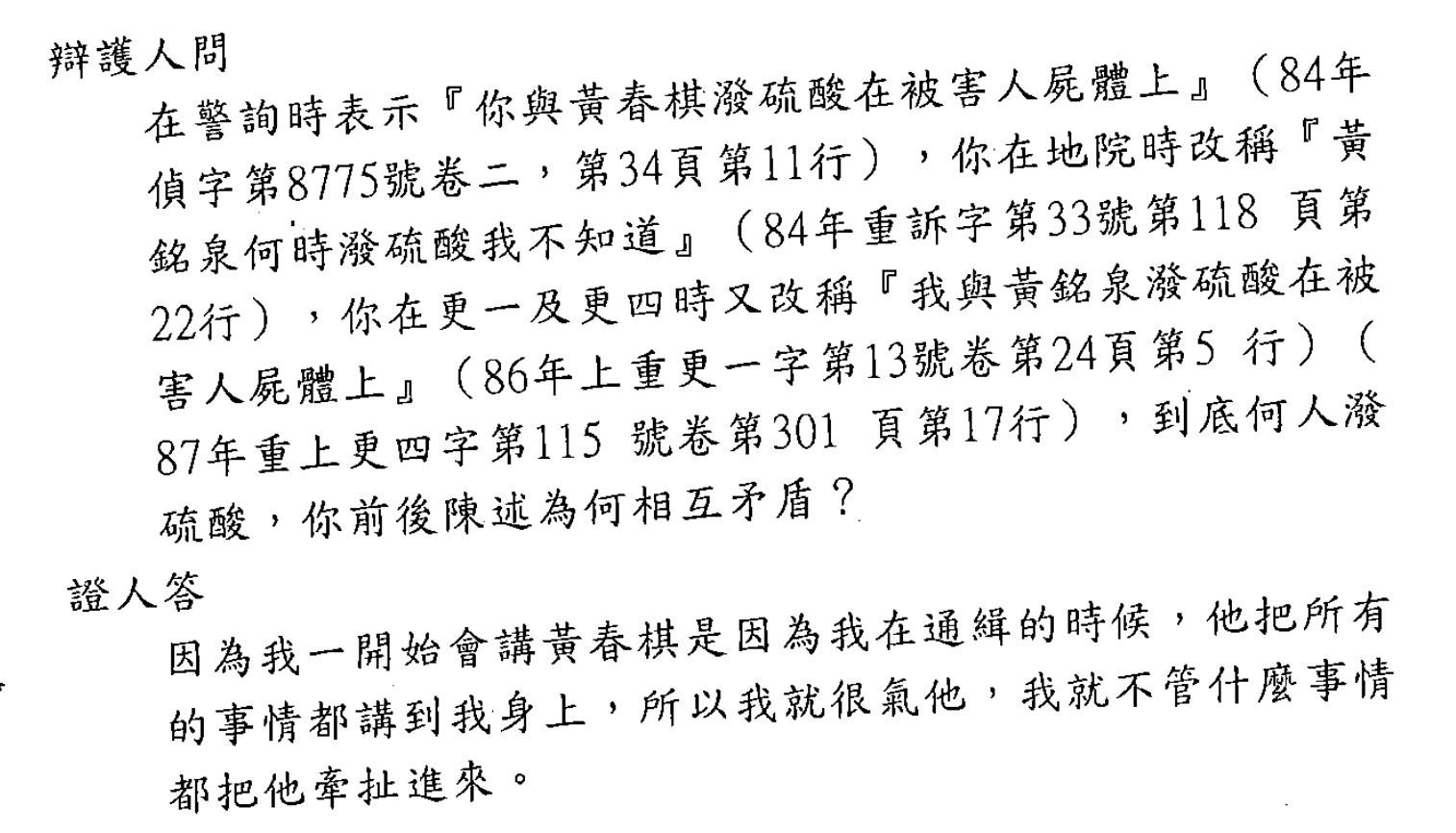

徐自強案也有類似狀況。徐自強案中,所有的關鍵證據都遺失了,能夠將徐自強定罪的,只有共同被告陳憶隆和黃春棋的筆錄。而這兩個人都曾說過,他們遭到刑求。

黃春棋曾說:

「(警訊為何坦承在一個月前與陳憶隆、徐自強一同將黃春樹綁走?)我受不了他們刑求我。」

「(你對今天借提有何意見?)希望以後借提警方訊問時有律師或家人在場,警方借提時把我眼睛矇住,吊起來灌水,還捏我奶頭,用不知何物夾我手指。」

甚至借提(警察、檢察官要求犯人出去做筆錄)後回到看守所時,健康檢查還發生身體有疼痛、瘀傷的狀況。更八審判決書也坦承,說他遭到刑求,並不是沒有證據。

在更八審的時候,法庭找來陳憶隆在法庭上和徐自強交互詰問,陳憶隆說:

「(你在警局都有承認你與黃春棋二人有參與整個作案過程啊?)在警訊時,我是被矇住雙眼,我沒有看到他們怎麼寫,後來才知道他們把我們整個都寫有作案,其實與我講的不符。」

「(對自己在警訊中的陳述有何意見?)警訊中我根本未說什麼話,警方是依黃春棋口供所作,警察還要我背內容過程。」

「(偵查中你陳述是預謀殺人?)警察要我們配合否則會借提出去。」(借提出去可能就刑求了)

「(你說徐自強買硫酸為何這麼說?)黃銘泉有問他,他們說徐自強買的,警察說徐自強住那裏,就說徐自強好了。」

於是在更八審判決書(101年上重更(八)字第8號判決)中,法庭就將警察前面的筆錄排除於證據之外。但法院還是說,警詢筆錄還是有可能正確,所以在判斷其他證據能力和可信性的時候,還是可以參考警詢筆錄。

也就是說,刑求來的筆錄可以參考喔!好棒!

筆錄除了警察部分以外,還有檢察官的部份。在偵辦的時候,是檢警交互詢問,可以知道檢察官的筆錄也會受到警方刑求的影響。可是,法院卻採信檢察官的筆錄。

徐自強的共同被告黃春棋、陳憶隆兩人雖然是共同被告,但是在徐自強的部份,他們轉為證人。

根據刑事訴訟法第158條之3規定:「證人、鑑定人依法應具結而未具結者,其證言或鑑定意見,不得作為證據。」,以及第186條規定:「證人應命具結」。所謂具結,就是依法宣誓自己所做的證述是真實的,並無虛假,並且如有違反的話,會受到刑事懲罰。照理說,如果他們兩位身為證人,證明徐自強有罪的證詞應該具結,才有證據能力。

結果法院說,證人沒有具結,不代表他的陳述就一定沒有效力。因為證人是被告,修正以前的刑事訴訟法186-3說,「與本案有共犯之關係或嫌疑者,不得令其具結」,所以就算沒有具結,還是可以當做證據。甚至法庭還說,再怎麼樣,這些話都是檢察官聽到的,是檢察官調查結果,可以採為證據。

法院這樣的說法,明顯違背釋字582號所說,在修正的刑事訴訟法186-3刪除前,法院為發現案件之真實,保障被告對證人之詰問權,還是要依據人證的法定程序,對共犯證人加以調查。

釋字582號還說,「如僅因共同被告已與其他共同被告互為對質,即將其陳述採為其他共同被告之不利證據,非但混淆詰問權與對質權之本質差異,更將有害於被告訴訟上之充分防禦權及法院發見真實之實現。」而判決書內採用檢察官筆錄的說法,明顯與這段話互相違背。

結果,徐自強就因為這樣的證據,被判無期徒刑。

後來,這份判決被最高法院駁回。最高法院沒有對採用檢察官筆錄的部份有意見,卻對警詢筆錄無法作為證據有意見。

最高法院說,黃春棋所說的刑求和健康檢查表記載的傷勢不合,不能證明傷勢是刑求造成的。問題是,人從看守所出去做筆錄,做完回到看守所就出現傷勢,這明顯就可能是刑求,最高法院卻認為要有完整的證據證明傷勢與刑求有因果關係。這合理嗎?

然後最高法院還說,因為黃春棋和陳憶隆以前沒有說遭到刑求,而原判決已經大量引用這些陳述,要高等法院好好處理刑求的部分。最後,高等法院還說,在當時警察不用錄音錄影,所以警察找不到警詢錄音錄影是正常的。

可是,邱和順案是民國1988年偵查,當時就有偵訊的錄音錄影;徐自強的黃春樹綁架撕票案是1995年偵辦,而且還是侯友宜專案偵辦,卻沒有警詢錄音錄影,最高法院的說法十分奇怪。

徐自強案,可參考小弟之前寫的 懶人包

看完這兩個案子,相信大家一定很疑惑,如果遇到刑求要怎麼辦?根據以上兩案的例子,如果遭到刑求,你一定要確實的陳述過程,而且還要驗出傷害。也就是說,灌辣椒水、毛巾蓋臉加水這種不會有明顯外傷的刑求,永遠都不會被法院認定。你要祈禱警方使用會留下傷痕的刑求方式,比如夾手指、毆打。

接下來,刑求的過程你必須全程記得,刑求可能兩三個小時,是誰施暴,就算眼睛被矇上,你也要知道是哪個警察動手,刑求的順序也要記清楚。

再來,你要每一次製作筆錄都遭到刑求,每一次遇到檢察官,都要說自己受到刑求,法院才會不採信筆錄。否則就算上到最高法院,最高法院還是會要求必須證明因果關係,才會採信真的遭到刑求。否則,就是「因果關係中斷」,可以繼續採用其他的筆錄。

這就是我們法院面對刑求的態度。

刑求常見嗎?曾待在看守所的徐自強在上次的「給鄉民問」活動中曾說過,在他還在看守所時(1996~2012),當時所有的刑案被告都遭到刑求。只要是借提,常常出去了以後,用扛著回來,「連走路都不能走」,回來就吐血也是常有的事情。

對照前面,美國司法的毒樹果實理論:如果證據來自於不當手段,那麼就算是衍生證據,也不得採用,是不是差很多?

國外怎麼看呢?以美國為例,無論是警察機關、檢察機關,他們製作的筆錄都算是「傳聞證據」。而無論是辯護律師,或是檢察官,都可以先私下對證人做訪談,了解證人知道的部份。但無論如何,只有證人在法庭上說的話,才會被法官或陪審團採為證據所用。

所以大家看到英美的司法劇,幾乎都會聚焦在證人、律師和檢察官在法庭上的攻防,很少會看到筆錄部分。

如果證人說的話和筆錄或先前訪談內容違背,辯護律師、檢察官可以拿筆錄出來「彈劾」(比如說:「你之前說的是XXX,不是現在說的YYY,為何你的陳述不一樣?」),讓陪審團或是法官不相信證人說的話。但無論如何,筆錄都不能作為證據之用,也不能讓陪審團、法官看到。

而法官只會看到證據,也就是說,法官永遠都不會看到檢警的筆錄。只有證人在法庭上的陳述,才能作為證據,法官或陪審團可以決定是否採信,以此決定該如何做出判決。

可是台灣以前不是。台灣以前在戒嚴時代,警察、檢察官取得筆錄以後,就依照筆錄內容起訴,法院也依照筆錄判案,沒有在傳證人。白色恐怖期間就是這樣,審問、判罪,全都靠筆錄。

現在,台灣法院會傳證人了,但是證人在法庭上的陳述和筆錄不合的時候,要採信哪一邊?就變成法官的自由了。甚至,法官還會認定,檢察官做的筆錄,和警察的筆錄不一樣(邱案、徐案均如此。)。就算雙方的詢問交互進行,警方的刑求很可能會影響在檢察官處的陳述,他們也是這樣認定。

而且,台灣的檢察官,會把筆錄作為證據,在起訴的時候一起移交給法官。法官看過筆錄後,就很難把筆錄的印象從心頭抹去,這是人性。

尤伯祥律師在上次徐自強案開庭的會後講評說,我們法庭沒有經過轉型正義,面對這些可能有不正訊問的證據,法院一般不是要求檢察官、警方證明,而是要求被告說明刑求經過,說遭到誰刑求,甚至還要檢驗身上是否有傷痕。

但問題是,刑求很多時候長達幾個小時,還是矇眼進行,被告真的知道是誰動手,還記得刑求順序嗎?這根本不可能。有些刑求,比如矇眼在臉上蓋上毛巾灌水,或是灌辣椒水,也不一定會產生身體上的傷痕。而且只要發生過一次刑求,未來被告就會很擔心會遭到刑求,自然會產生威嚇力。法院對刑求證據嚴格的認定,明顯違背常理。

我們能做什麼?我想,最能做的,就是一起到法庭旁聽。很多到司改會申訴的當事人都說,如果沒有人旁聽,法官做決定就容易草率。因此,一起到法院旁聽,讓法官知道「有人在關心」,可以讓他們更謹慎的做出判決。

明日,徐自強案即將開庭。這一次,法院將會傳喚共同被告黃春棋到場作證。屆時一定會有針對刑求的交互詰問,歡迎大家一起到場聆聽,看看我們的法院怎麼看待刑求問題。